자신을 낮추는 산행

-일시:

-어디를: 서북능선 세걸산 한자락.

-누구와: 산친구들 셋이서

야~

눈이 내린다.

차를 내달리면서 혹시나 하는 마음에 기대를 하고 운봉으로 달린다.

아니나 다를까

여지없이 내린 눈은 나를 동심의 세계로 빠뜨렸다.

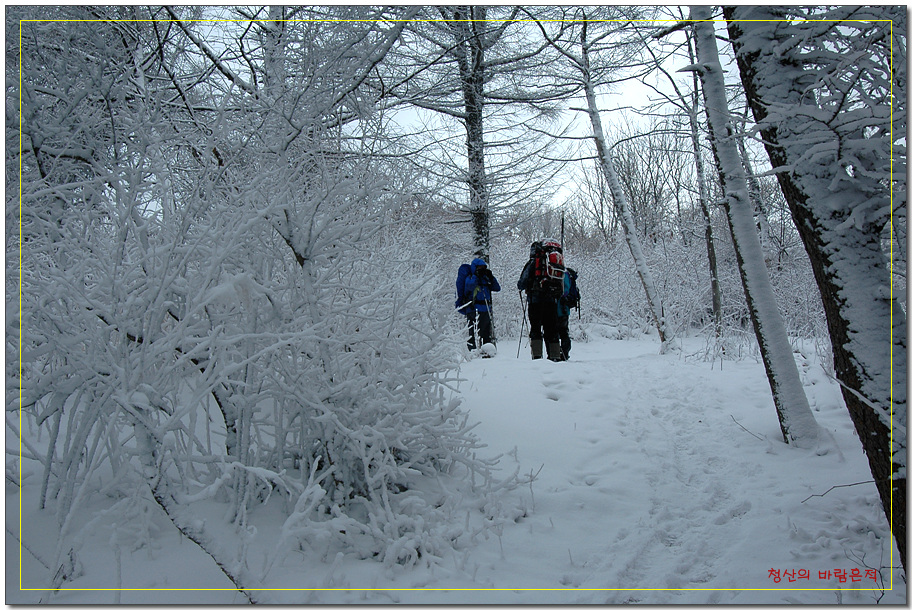

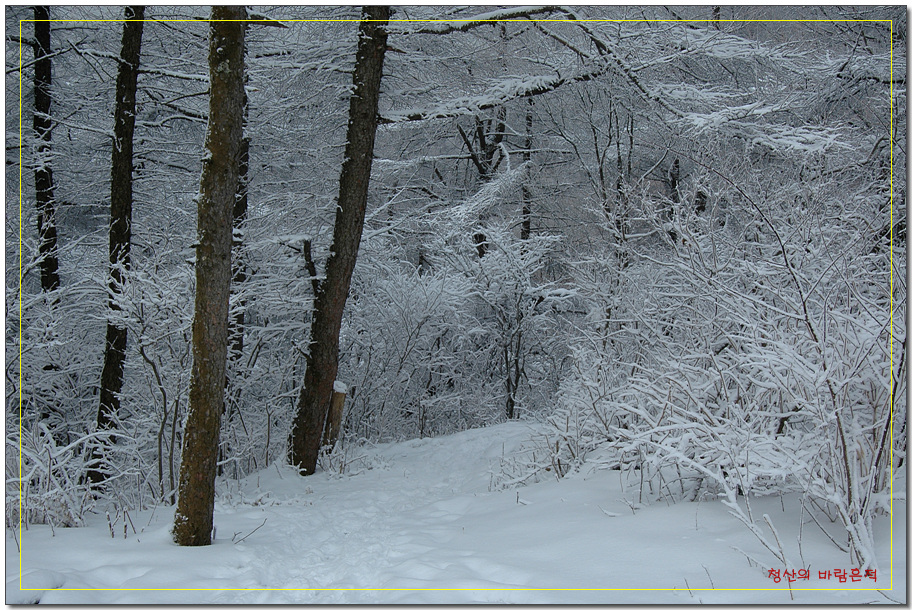

앙상한 나뭇가지도 순백(純白)의 털옷으로 갈아 입었고.

운봉마을 마다 장독에도 담장에도 서로 먼저 오고 싶어 안달을 부렸듯이

해맑은 여린 동심도 미소를 자아내게 하듯 괜히 들뜬 기분으로 마음을 재촉한다.

얼마 가지 못하면서 급커브 돌아서는 길, 기우뚱거리는 불안한 모습에

조금 전의 여린 동심은 마음의 불안으로 와 닿는다.

차 한대 고기리에 맡겨두고

내 차를 썰렁한 도로 한가운데 외로이 세우 두고 산행에 동참한다.

뽀드득 소리를 내 지르며 닿는 운봉 산행길에 오늘 행운의 주인공은 우리들이다.

밤새 제법 많이도 내린 모양이다.

어느 사내를 유혹하려고 밤의 여인처럼 몰래 살며시 내렸을까?

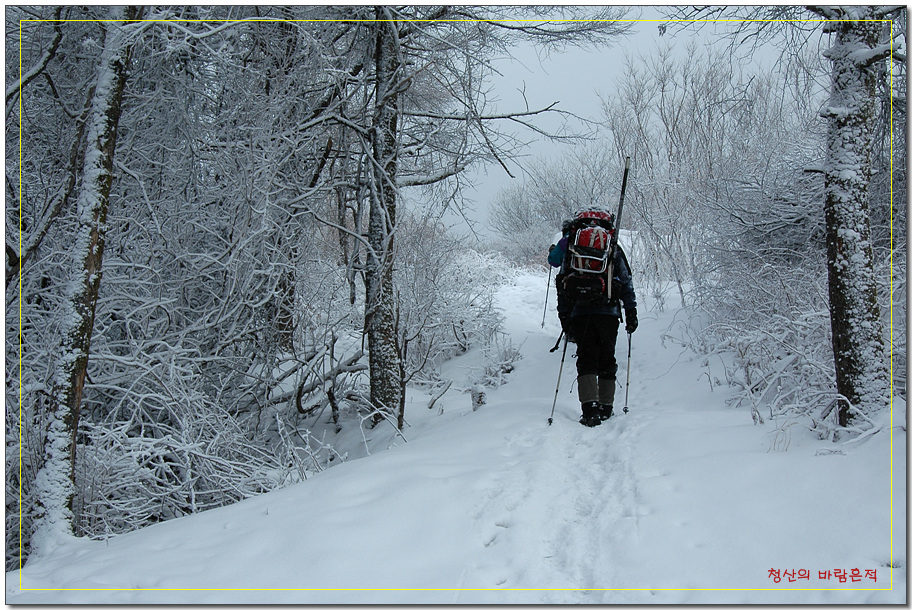

이곳 세걸산 가는 길에도 하~얀 이불을 깔며 나를 유혹하는 눈

그 눈을 밟으며 서북능선 한 자락인 세걸산을 향한다.

단숨에 올라와 닿는 세동치 헬기장 아래로 내려와 샘터를 지나

우측 사면을 타고 세걸산 동릉길을 찾는다.

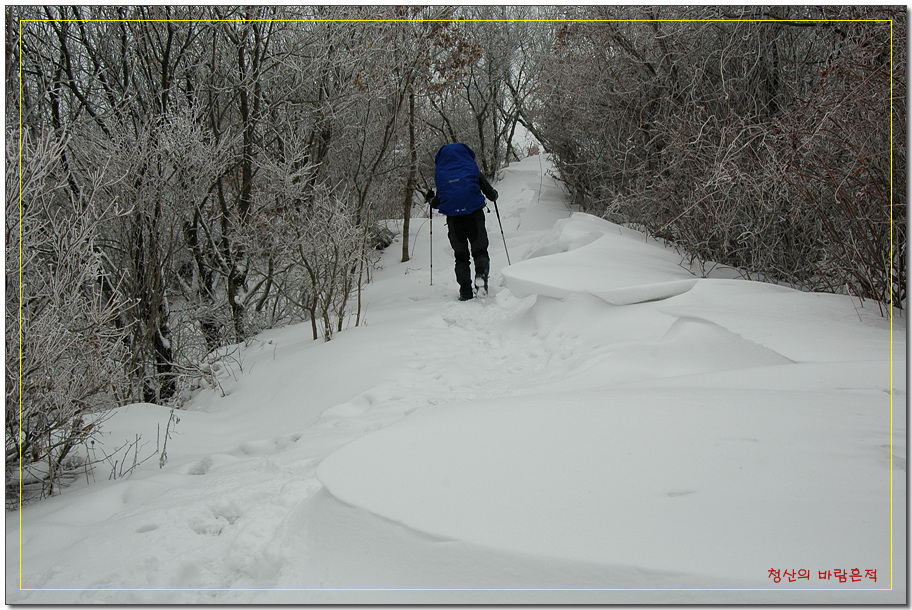

아무 선답자도 없는 처녀의 발자국을 남기며 산죽을 헤치고 잡목을 헤친다.

이따금씩 목덜미를 후려치는 잔가지가 얄밉게도 한줌의 눈덩이를 안고 떨어진다.

‘아이~ 차가워’

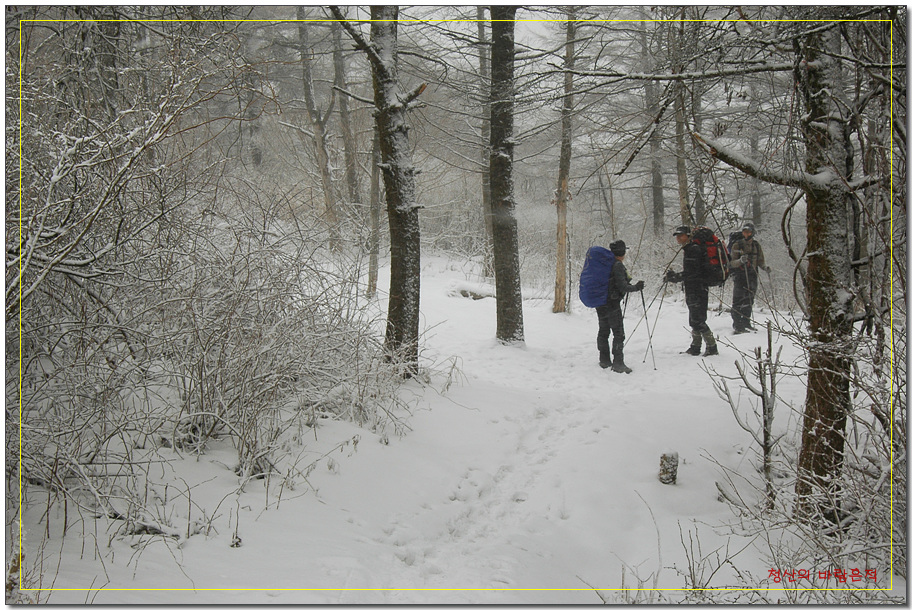

심한 눈보라가 앞을 가로 막기도 하고

하늘은 좀처럼 열린 모습을 보여주기 싫은 모양인지 연신 하얀 눈을 토하고 있다.

어렵게 찾은 세걸산 동릉길에서 진퇴양단이다.

시계확보가 되지 않은 곳에서 더 이상 산행의 의미는 없어 보였다.

무엇 보다 더 손발의 차가움을 더 이상 견뎌 낼 수가 없었다.

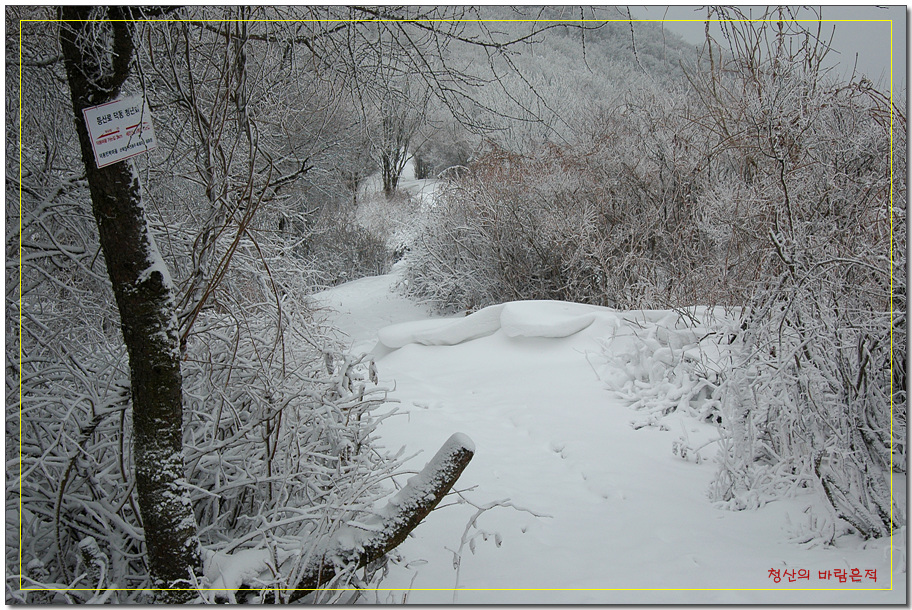

아쉽지만 그냥 왔던 길을 올라 덕동마을 청년회에서 일궈 낸 옛길을 따라 나선다.

배도 고파오고 바람을 피할만한 어느 적당한 낙엽수림 사이에 점심상을 폈다.

우선 뜨거운 액체를 입안으로 퍼 담으며 체온을 상승 시켜 본다.

그래도 밥맛은 좋았다.

언제나 산행 점심상에 빠지지 않은 토목표 쭈꾸미가 미각을 돋웠고

***의 시원한 장어국은 심 설 산행에서 얼어있는 오장육부를 녹여줬다.

입안에 닿기 전에 얼어붙은 밥알은 톡톡 거리며 튀기 시작한다.

느닷없이 쏟아지는 눈보라와 차가운 칼바람이 불기 시작한다.

더 이상 지체 할 겨를도 없이 일어서야 한다.

조금 전에 우리가 만들어 놓은 발자국의 흔적은 지워 없어지고 말았다.

그 위에 또 다시 흔적을 만들겠지만

자연은 우리 인간의 이기심과 자만. 그리고 부질없는 욕심을

한데 뭉뚱그려 순백의 가루로 덮어버리고 말 것이다.

고도를 낮춰 가면서 은근히 유혹하는 날씨는 언제 그랬냐는 듯 열린 하늘을 펴 보인다.

그래도 저 높은 곳 능선에는 까만 그림자가 드리워져 있다.

자신을 낮추는 산행

‘자연에 굴욕은 비겁함이 아니라, 현실에 순응하는 용감한 사람이다’ 라며

오늘 아쉬운 산행을 마친다.

청 산 전 치 옥 씀.

청산의 바람흔적 서북능선 세걸산에서.

'智異山 戀歌' 카테고리의 다른 글

| 현존하는 암자 묘향대를 찾아서 (0) | 2009.02.09 |

|---|---|

| 未踏(미답)코스인 서북능선을 따라서 (0) | 2009.02.01 |

| 지금 내 곁에 있는 소중한 사람들 (0) | 2009.01.02 |

| 산동장 가는길 (1) | 2008.12.22 |

| 산책하듯 다녀온 서북능선 (0) | 2008.12.12 |